Questione palestinese: la terza soluzione

Sembra

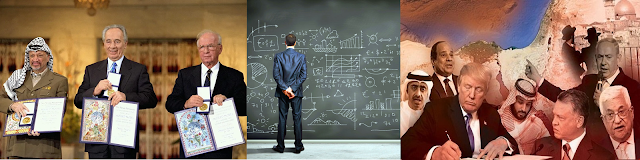

passato un secolo da quando nel 1993 a Oslo il primo ministro israeliano

Yitzhak Rabin e il presidente dell’Organizzazione per la Liberazione della

Palestina Yasser Arafat firmarono gli accordi che allora furono definiti

“storici”, in quanto sembravano rappresentare l’avvio della soluzione della

questione israelo-palestinese e prefigurare una futura creazione di due Stati

che pacificamente vivessero nello stesso territorio. Gli accordi infatti

prevedevano il graduale ritiro dell’esercito israeliano dai territori occupati,

l’istituzione dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) cui sarebbe stata

affidata la gestione amministrativa della Cisgiordania e di Gaza una volta

completato il ritiro dell’IDF (le Forze di Difesa Isaraeliane, cioè

l’esercito); soprattutto gli accordi sancivano un reciproco riconoscimento:

Israele riconosceva l’ANP come rappresentante del popolo palestinese e l’ANP il

diritto di esistere di Israele.

Negli

anni successivi Israele non ritirò neppure un soldato dai territori occupati dal

1967 e, anzi, favorì nuovi insediamenti illegali di coloni in Cisgiordania.

Questi fattori portarono inevitabilmente al fallimento dei colloqui,

organizzati dal presidente Clinton, che si tennero a Camp David nel 2000. In

quella sede il nuovo primo ministro israeliano Ehud Barak, su pressione dello

stesso Clinton, offrì all’ANP la cessione di gran parte dei territori occupati

e la possibilità di stabilire la capitale del nuovo Stato a Gerusalemme Est,

proposta che Arafat rifiutò. I media occidentali descrissero come generosa

l’offerta israeliana e incomprensibile il rifiuto palestinese, ma Israele

offriva una concessione e non l’accettazione del diritto di autodeterminazione

del popolo palestinese; l’ANP avrebbe potuto aprire i propri uffici a Gerusalemme

Est, ma questa – annessa de facto da Israele nel 1980 – sarebbe rimasta sotto

il controllo israeliano; il novanta per cento dei territori occupati da

affidare all’ANP non comprendeva una fascia di sicurezza che Israele intendeva

annettere al confine con la Cisgiordania e soprattutto non comprendeva le aree

dove si erano sviluppati gli insediamenti illegali di coloni, il che non

consentiva una continuità territoriale alla nuova entità palestinese, cui si

cedeva l’amministrazione civile e non quella militare del territorio (in

sostanza lo Stato palestinese sarebbe diventato una sorta di colonia

israeliana).

La

fine della speranza

Da allora la situazione è precipitata:

● a settembre, appena due mesi dopo Camp David, ci fu il

provocatorio ingresso alla spianata delle Moschee – luogo sacro per i musulmani

- a Gerusalemme del futuro premier israeliano Ariel Sharon con la scorta di

centinaia di poliziotti israeliani armati e in tenuta antisommossa. La

provocazione di quel 28 settembre fu l’avvio di una sollevazione palestinese -

la seconda intifada, nota come Intifada di Al-Aqsa - che causò in un solo mese

123 morti e 5.862 feriti fra i palestinesi, 7 soldati uccisi e 30 feriti fra

gli israeliani e la ripresa del conflitto armato tra i contendenti;

● nel 2004 l’esercito israeliano si ritirò da Gaza, primo e

finora unico episodio di ritiro dell’IDF da un territorio occupato, ma subito

la circondò impedendo ogni collegamento via terra o via mare che non fosse

autorizzato dall’esercito, rendendo da allora la Striscia di Gaza una grande

prigione a cielo aperto;

● le drammatiche condizioni di vita imposte a Gaza, privata

dell’energia elettrica e dei rifornimenti idrici, nonché di medicine, mezzi di

prima necessità e materiali da costruzione, portò - dopo poco più di un anno -

alla inattesa vittoria di Hamas, movimento che non riconosce a Israele il

diritto di esistere, nelle elezioni amministrative a Gaza. Il conflitto

israelo-palestinese si trasformò quindi in una guerra non dichiarata fra

Israele e Hamas, con due momenti culmine: l’invasione di Gaza da parte dell’IDF

nel 2014 e gli undici giorni di bombardamenti israeliani in risposta al lancio

di razzi da parte di Hamas nel maggio scorso;

● nel frattempo, nel distretto di Gerusalemme Est e nella

zona della Cisgiordania controllata esclusivamente dall’esercito israeliano

continuarono a essere costruiti insediamenti

illegali: oggi oltre mezzo milione di coloni (di cui duecentomila nella sola

Gerusalemme Est) vivono nei 138 insediamenti autorizzati – contro il diritto

internazionale - dal governo israeliano e negli oltre cento “avamposti” non

riconosciuti dalle autorità e quindi formalmente illegali anche per la legge

israeliana (ma cui l’esercito ugualmente costruisce vie di accesso e garantisce

collegamenti alle reti idriche ed elettriche, oltre alla protezione armata

dalle legittime proteste dei palestinesi dei villaggi vicini). Se si

considerano anche le infrastrutture stradali e i campi coltivati dai coloni,

gli insediamenti coprono poco meno della metà dell’intera Cisgiordania,

rendendo le città palestinesi – non più collegate fra loro – dipendenti per

tutto (dal rifornimento di acqua e combustibili, a quello di generi alimentari,

ai permessi di spostamento nella regione) dalle autorità israeliane;

● il colpo di grazia lo ha inferto l’amministrazione Trump

prima con il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e il

conseguente spostamento della sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, poi con

il Peace to Prosperity Plan, noto anche come l’“accordo del secolo”, piano di

pace che presenta una versione puramente simbolica della soluzione dei due

Stati: concede l’autonomia a Gaza (smilitarizzata con l’estromissione di Hamas

e affidata nominalmente al controllo egiziano), mentre prevede la sostanziale

annessione a Israele della quasi totalità della Cisgiordania, lasciando all’ANP

sei enclavi non collegate fra loro e contenenti le principali città abitate dai

palestinesi.

L’abbandono

della soluzione dei due Stati

L’accordo del secolo, salutato entusiasticamente dal governo Netanyahu e più tiepidamente (con qualche distinguo) dal nuovo governo Bennett-Gantz, oltre che da Arabia Saudita, Qatar e dai firmatari degli Accordi di Abramo, cioè Emirati Arabi Uniti e Bahrein, ha suscitato non poche perplessità e critiche.

Scontato

il rifiuto palestinese, vittima sacrificale dell’accordo di pace e neppure

consultato nella sua predisposizione, e registrato il dissenso della maggior

parte dei Paesi e delle organizzazioni internazionali, in Israele oppongono i

piccoli partiti progressisti alla Knesset (Meretz, Labor e la Joint List degli

arabo-israeliani che pure contribuiscono alla coalizione di governo) e –

paradossalmente, ma per opposti motivi - alcuni partiti sionisti di estrema

destra, particolarmente presenti nella comunità dei coloni israeliani, secondo

i quali il piano prevede una percentuale di territori da annettere inferiore

rispetto a quanto sperato.

Abbandonata,

in quanto non più percorribile, la soluzione dei due Stati nell’opinione

pubblica israeliana si sta diffondendo l’opzione di un unico Stato, ma con

connotazioni assai diverse fra i due schieramenti che la propongono: i partiti

progressisti e le organizzazioni non governative sia israeliane che

internazionali sognano, con una forte dose di utopia, uno Stato dove possano

convivere ebrei e palestinesi con gli stessi diritti e doveri; la destra invece

ripropone il vecchio obiettivo di una Grande Israele “dal fiume [Giordano] al

mare [Mediterraneo]”, cioè comprendente la terra promessa agli ebrei: la Giudea

e Samaria, come i sionisti chiamano la Cisgiordania.

In

tutto questo si inserisce l’atteggiamento del nuovo governo con il primo

ministro Naftali Bennett che - durante l’incontro con la

cancelliera tedesca Angela Merkel la quale sosteneva che “anche se in questa

fase sembra quasi senza speranza, l’idea di una soluzione a due Stati non

dovrebbe essere tolta dal tavolo” - ha risposto che “in base alla nostra

esperienza, istituire uno Stato palestinese significa molto probabilmente

istituire uno Stato del terrore, a circa sette minuti da casa mia e da quasi

ogni punto di Israele”.

Con questa affermazione Bennett sembra attribuire l’etichetta di “terrorista” non più solo ad Hamas o a Hezbollah, ma all’intero popolo palestinese. È in questa chiave che va probabilmente letta la decisione del ministro della Difesa Binyamin Gantz di mettere di fatto fuorilegge – con l’accusa di formare “una rete di organizzazioni attive sotto copertura” - sei gruppi per i diritti dei palestinesi (Addameer, Al-Haq, Bisan Center, Defense for Children International Palestine, l'Unione dei comitati delle donne palestinesi e l'Unione dei comitati dei lavoratori agricoli) che abitualmente collaborano con le Nazioni Unite, per presunti legami con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), un gruppo riconosciuto come terrorista da diversi governi occidentali.

Verso

una nuova Nakba?

“Sei

qui per errore, perché Ben-Gurion non ha finito il lavoro e non ti ha buttato

fuori nel 1948”, ha urlato il 13 ottobre scorso il deputato Bezalel

Smotrich

rivolto ai deputati arabi della Knesset durante un dibattito sulla già

ricordata proposta di modifica al legge sull’immigrazione, proposta dal suo

collega del sionismo religioso, Simcha Rothman. "Questa è la verità,

questa è la verità", ha ribadito Smotrich.

Il

riferimento è ovviamente all’esodo forzato dei palestinesi dal territorio che

le Nazioni Unite avevano destinato al nascente Stato di Israele nel 1948. Pochi

mesi prima della sua istituzione vi abitavano 806 mila ebrei e circa un milione

di palestinesi; nel 1949, al termine della guerra arabo-israeliana, il numero

dei palestinesi si era ridotto a poco più di centocinquanta mila. Oltre

settecento mila palestinesi abbandonarono le loro case negli anni tra il 1947 e

il 1949: una minima parte emigrò volontariamente nella speranza di far ritorno

alle proprie case al termine del conflitto, ma la stragrande maggioranza fu

costretta all’esodo dalle forze paramilitari israeliane, come Haganah, Palmach

e Irgun, che distrussero decine di villaggi palestinesi, uccidendo tutti gli

abitanti che si rifiutarono di abbandonarli: nel solo villaggio di Deir Yassin

che allora contava circa seicento abitanti un centinaio di miliziani di Irgun e

della cosiddetta Banda Stern furono fucilati o bruciati vivi oltre cento civili,

prevalentemente donne, bambini e anziani, dopo che per vincere la resistenza

dei pochi palestinesi armati gli ebrei avanzarono gettando bombe a mano in ogni

casa uccidendo sia i combattenti che gli altri abitanti.

I

palestinesi ricordano questa tragedia che molti storici - anche israeliani -

non esitano a definire una pulizia etnica con il termine Nakba (catastrofe in

arabo) e la commemorano ogni 15 maggio con manifestazioni che ovviamente

Israele ha vietato sul proprio territorio.

Oggi

i partiti israeliani di estrema destra come Tkuma, il partito sionista

religioso di cui è leader Smotrich, auspicano una nuova Nakba, con la

definitiva espulsione di tutti i palestinesi da Israele e dai territori

occupati, realizzando un esproprio totale della Palestina e la creazione di uno Stato etnico, Alcuni sostenitori di questa

aberrante soluzione la motivano con l’affermazione – basata su una lettura

parziale delle sacre scritture – che Eretz Yisrael fosse in origine abitata da

sole tribù ebree e che i palestinesi sopraggiunsero secoli dopo con

l’occupazione araba; una lettura parziale della Torah dove espressamente si

dice che Yahweh aveva promesso ai discendenti di Giacobbe la terra “presa

all’Amorreo”, con un chiaro riferimento alla popolazione semitica degli Amorrei

che vivevano in quel territorio già nel terzo millennio avanti Cristo.

Questa

seconda Nakba, se vedrà la luce, probabilmente non avrà i contorni cruenti

della prima, ma sarà diretta conseguenza dell’antipalestinesismo, termine coniato

dal giornalista ebreo americano Peter Beinart, alla base della politica del

governo di Israele e della sua connivenza verso le frange estremiste dei

movimenti sionisti di estrema destra.

<<<

--->>>

Potrebbero anche interessarti:

Una

tempesta in un… barattolo di gelato

“L’accordo

del secolo”: come i media globali hanno messo a tacere i palestinesi

Il

tradimento arabo della Palestina